Rainer Metzger,

Krönungsevangeliar

Eine, wie die Briten sagen, „Once in a lifetime“ - Gelegenheit wird gerade im Wiener Kunsthistorischen Museum geboten. Das Haus ist durchaus bekannt für solche Angebote, doch diesmal betrifft es, formulieren wir es in aller Bescheidenheit, eines der Hauptwerke der abendländischen Kunst. Das gute Stück liegt ohnedies in Wien, jedenfalls seit dem frühen 19. Jahrhundert, doch ist es nur allzu berechtigterweise unzugänglich. Aus Anlass eines doppelten Todestages, des 2000. des Begründers des antiken Kaisertums, Augustus, und des 1200. des Begründers des nachantiken Kaisertums, Karls, der sich schon früh den Beinamen der Große eingefangen hat, sind zwei Kostbarkeiten zusammengekommen, um ihnen zu huldigen. Die sogenannte Gemma Augustea ist ihrerseits ein Prunkstück ersten Ranges, doch man kann sie ständig im KHM sehen.

Die Zimelie, die auf Karl verweist, gehört ebenfalls in den Fundus des Museums, sie ist gut verstaut in der weltlichen Schatzkammer in der Hofburg gehortet, und zum ersten Mal seit 1954 prangt sie aufgeschlagen in einer Vitrine der Abteilung Kunstkammer. Es ist das sogenannte Krönungsevangeliar, das beste, was um 800 zu haben war, auf eine Art und Weise klassisch, dass der Kameo, der Augustus zeigt und aus der Hochzeit römischer Kunst stammt, Mühe hat mitzuhalten.

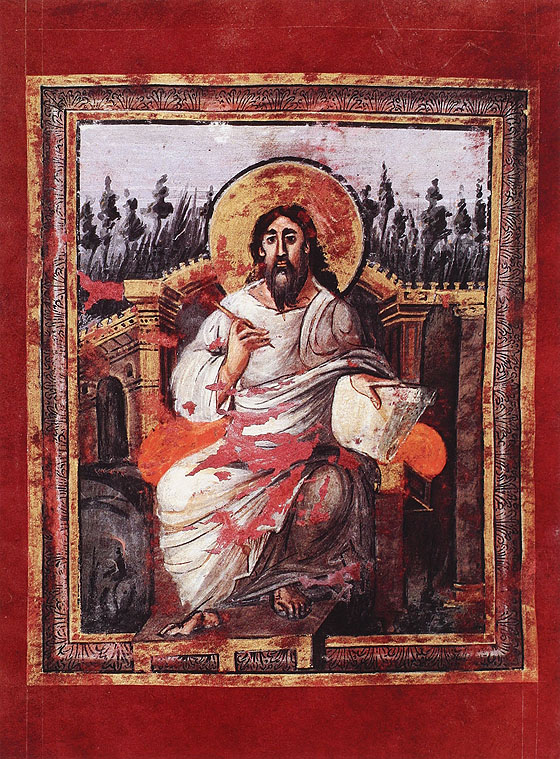

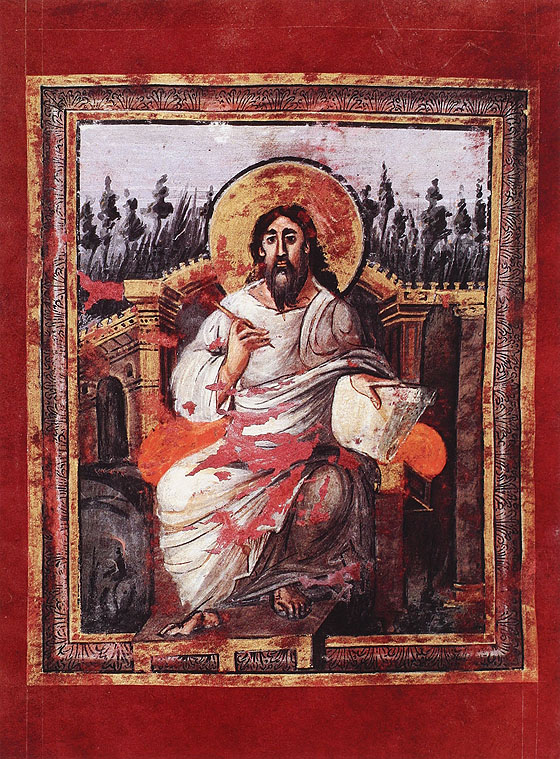

Aufgeschlagen ist die berühmteste Seite des Codex. Es gibt nur deren vier, die Bilder enthalten: Sie zeigen die Verfasser der Evangelien in stattlicher, richtiggehend kolossaler Präsenz, vital und bei aller göttlichen Eingebung durchaus von dieser Welt. Deutlich hat sich in ihrer Darstellung das Erbe der Alten bewahrt, sie sind abbildhaft, mimetisch, realistisch geradezu, fast als seien sie den Wänden von Pompeji entstiegen. Der prägnanteste dieser ganz diesseitigen Gesellen ist Johannes, er wird in der Ausstellung denn auch auf der Doppelseite gezeigt, deren linken Teil er besetzt. Tatsächlich ist der Schemel, auf den er seinen Fuß gesetzt hat, über den Rahmen gerutscht, also wollte er sich zubewegen auf den neugierigen Leser, der doch schon weiß, was ihm da mitgeteilt wird. Die Feder in der Hand, schnappt Johannes seinen heiligen Text auf; zugleich darf es so aussehen, als sei er schon fertig, denn das Buch, das auf seinem Schenkel liegt, ist ziemlich weit hinten offen. Sein Konterfei immerhin gehört an den Anfang, es ist ein Autorenbild, und so geht es dann auch rechts, recto, los mit den berühmten Wörtern, was am Anfang war: „In principio erat verbum“.

Natürlich ist das alles sehr christlich. Aber es ist auch sehr kaiserlich, und so will eine Legende, dass Otto III. aus der Dynastie, die das Kaisertum dann endgültig im Alten Reich etablierte, Karls Grab öffnete und das Buch darin fand. Seither schworen seine Nachfolger auf diese spezielle Bibel, und das Exemplar heißt seinem zeremoniellen Zusammenhang entsprechend Krönungsevangeliar. Zur Qualität der Bilder kommt die Erinnerung ans Ritual. Anders formuliert: Zum Ausstellungswert des Bandes kommt sein Kultwert. Die Aura ist enorm.

www.khm.at

Aufgeschlagen ist die berühmteste Seite des Codex. Es gibt nur deren vier, die Bilder enthalten: Sie zeigen die Verfasser der Evangelien in stattlicher, richtiggehend kolossaler Präsenz, vital und bei aller göttlichen Eingebung durchaus von dieser Welt. Deutlich hat sich in ihrer Darstellung das Erbe der Alten bewahrt, sie sind abbildhaft, mimetisch, realistisch geradezu, fast als seien sie den Wänden von Pompeji entstiegen. Der prägnanteste dieser ganz diesseitigen Gesellen ist Johannes, er wird in der Ausstellung denn auch auf der Doppelseite gezeigt, deren linken Teil er besetzt. Tatsächlich ist der Schemel, auf den er seinen Fuß gesetzt hat, über den Rahmen gerutscht, also wollte er sich zubewegen auf den neugierigen Leser, der doch schon weiß, was ihm da mitgeteilt wird. Die Feder in der Hand, schnappt Johannes seinen heiligen Text auf; zugleich darf es so aussehen, als sei er schon fertig, denn das Buch, das auf seinem Schenkel liegt, ist ziemlich weit hinten offen. Sein Konterfei immerhin gehört an den Anfang, es ist ein Autorenbild, und so geht es dann auch rechts, recto, los mit den berühmten Wörtern, was am Anfang war: „In principio erat verbum“.

Natürlich ist das alles sehr christlich. Aber es ist auch sehr kaiserlich, und so will eine Legende, dass Otto III. aus der Dynastie, die das Kaisertum dann endgültig im Alten Reich etablierte, Karls Grab öffnete und das Buch darin fand. Seither schworen seine Nachfolger auf diese spezielle Bibel, und das Exemplar heißt seinem zeremoniellen Zusammenhang entsprechend Krönungsevangeliar. Zur Qualität der Bilder kommt die Erinnerung ans Ritual. Anders formuliert: Zum Ausstellungswert des Bandes kommt sein Kultwert. Die Aura ist enorm.

www.khm.at

Mehr Texte von Rainer Metzger

Mehr Texte von Rainer Metzger

Aufgeschlagen ist die berühmteste Seite des Codex. Es gibt nur deren vier, die Bilder enthalten: Sie zeigen die Verfasser der Evangelien in stattlicher, richtiggehend kolossaler Präsenz, vital und bei aller göttlichen Eingebung durchaus von dieser Welt. Deutlich hat sich in ihrer Darstellung das Erbe der Alten bewahrt, sie sind abbildhaft, mimetisch, realistisch geradezu, fast als seien sie den Wänden von Pompeji entstiegen. Der prägnanteste dieser ganz diesseitigen Gesellen ist Johannes, er wird in der Ausstellung denn auch auf der Doppelseite gezeigt, deren linken Teil er besetzt. Tatsächlich ist der Schemel, auf den er seinen Fuß gesetzt hat, über den Rahmen gerutscht, also wollte er sich zubewegen auf den neugierigen Leser, der doch schon weiß, was ihm da mitgeteilt wird. Die Feder in der Hand, schnappt Johannes seinen heiligen Text auf; zugleich darf es so aussehen, als sei er schon fertig, denn das Buch, das auf seinem Schenkel liegt, ist ziemlich weit hinten offen. Sein Konterfei immerhin gehört an den Anfang, es ist ein Autorenbild, und so geht es dann auch rechts, recto, los mit den berühmten Wörtern, was am Anfang war: „In principio erat verbum“.

Natürlich ist das alles sehr christlich. Aber es ist auch sehr kaiserlich, und so will eine Legende, dass Otto III. aus der Dynastie, die das Kaisertum dann endgültig im Alten Reich etablierte, Karls Grab öffnete und das Buch darin fand. Seither schworen seine Nachfolger auf diese spezielle Bibel, und das Exemplar heißt seinem zeremoniellen Zusammenhang entsprechend Krönungsevangeliar. Zur Qualität der Bilder kommt die Erinnerung ans Ritual. Anders formuliert: Zum Ausstellungswert des Bandes kommt sein Kultwert. Die Aura ist enorm.

www.khm.at

Aufgeschlagen ist die berühmteste Seite des Codex. Es gibt nur deren vier, die Bilder enthalten: Sie zeigen die Verfasser der Evangelien in stattlicher, richtiggehend kolossaler Präsenz, vital und bei aller göttlichen Eingebung durchaus von dieser Welt. Deutlich hat sich in ihrer Darstellung das Erbe der Alten bewahrt, sie sind abbildhaft, mimetisch, realistisch geradezu, fast als seien sie den Wänden von Pompeji entstiegen. Der prägnanteste dieser ganz diesseitigen Gesellen ist Johannes, er wird in der Ausstellung denn auch auf der Doppelseite gezeigt, deren linken Teil er besetzt. Tatsächlich ist der Schemel, auf den er seinen Fuß gesetzt hat, über den Rahmen gerutscht, also wollte er sich zubewegen auf den neugierigen Leser, der doch schon weiß, was ihm da mitgeteilt wird. Die Feder in der Hand, schnappt Johannes seinen heiligen Text auf; zugleich darf es so aussehen, als sei er schon fertig, denn das Buch, das auf seinem Schenkel liegt, ist ziemlich weit hinten offen. Sein Konterfei immerhin gehört an den Anfang, es ist ein Autorenbild, und so geht es dann auch rechts, recto, los mit den berühmten Wörtern, was am Anfang war: „In principio erat verbum“.

Natürlich ist das alles sehr christlich. Aber es ist auch sehr kaiserlich, und so will eine Legende, dass Otto III. aus der Dynastie, die das Kaisertum dann endgültig im Alten Reich etablierte, Karls Grab öffnete und das Buch darin fand. Seither schworen seine Nachfolger auf diese spezielle Bibel, und das Exemplar heißt seinem zeremoniellen Zusammenhang entsprechend Krönungsevangeliar. Zur Qualität der Bilder kommt die Erinnerung ans Ritual. Anders formuliert: Zum Ausstellungswert des Bandes kommt sein Kultwert. Die Aura ist enorm.

www.khm.at

Mehr Texte von Rainer Metzger

Mehr Texte von Rainer Metzger

Teilen

Teilen