Illusion vs. Künstlichkeit

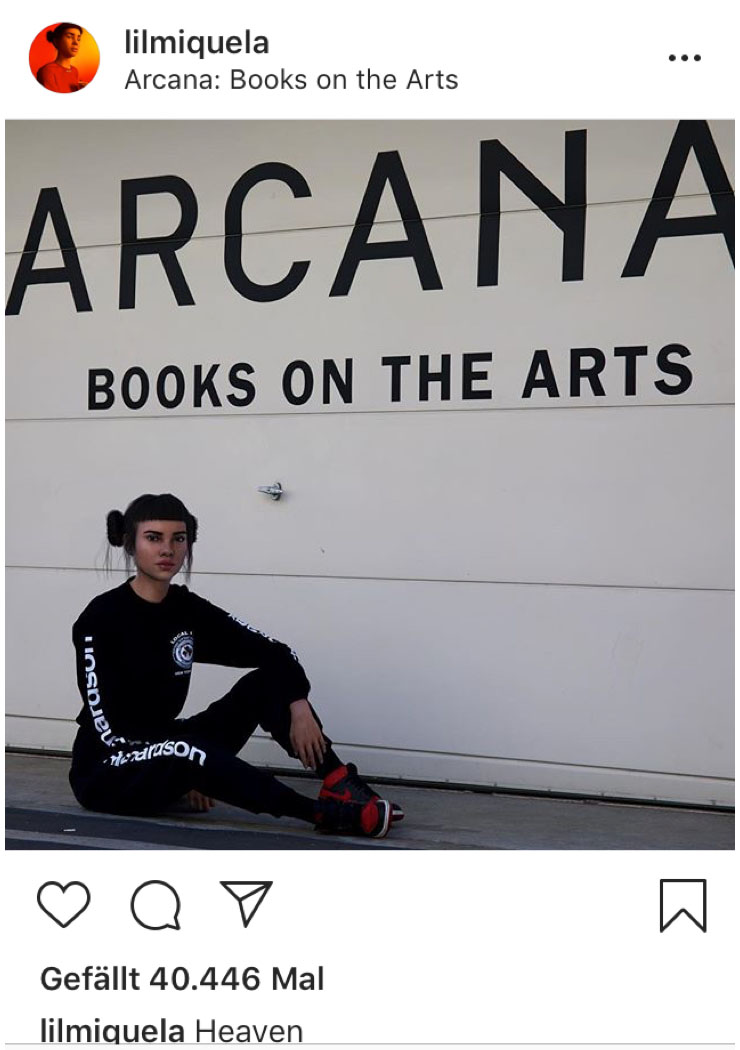

Ein Garagentor in Weiß, ein schnieker Buchladen in Los Angeles. Der Pfeil in Richtung Eingang ist vom quadratischen Format links abgeschnitten, der Doppelpunkt nach dem Schriftzug detto. Die Typografie macht sich immer noch gut, schlank und sparsam wie die Introseite eines Großkonzerns. Es ist eine Art Establishing Shot. Und natürlich ein Selfie. Unter dem Schriftzug sitzt ein Mädchen mit einem Haarschnitt wie Prinzessin Leia, doch in schwarz. Dem Foto fehlt es an Kontrast, an Tiefen- und an Ausdrucksschärfe. Kein Wunder. Es will authentisch sein. Den einzigen Farbakzent bilden die hochhackigen Schuhe. “Arcana. Books on the Arts” bietet zur Zeit ein Buch von Thomas Demand an. Es ist handsigniert. Demand ist bekanntlich jener Fotograf, der Interieurs in farbigem Karton nachbaut, um sie sodann in Bildern täuschend echt festzuhalten. Sein Werk steht in der Tradition des Trompe l’œil, jener Kunst der Verführung, die Falsches als richtig vortäuscht, dabei aber - und das ist wichtig - die Illusion nicht verbirgt. Eigentlich braucht es dazu keine Signatur. Jeder Autor in der Kunst bezeugt sein Werk und damit die Illusion des Echten. Das Mädchen auf dem Foto mit dem Namen limiquela ist ebenfalls Fake. Der Instagram Account gibt zwar mit 19 ein Alter an und den Wohnort LA. Trotzdem ist Miquela virtuell. Sie bezeichnet sich selbst als “Robot”. Nicht wenige fühlen sich von dem CGI-Fake trotzdem verärgert. Falsche Moral lautet der Vorwurf und die Verführung durch eine konstruierte Persönlichkeit. Auch manche Gesetzesvertreter finden solche Werbeinitiaven dubios. Das ist überraschend, denn die Influencerin (sie hat 1,3 Millionen Follower) ist weder den Kartonboxen von Demand ähnlich, denn die waren täuschend, noch ein Roboter. Im Gegenteil, sie ist simple Collage. Ja es fällt geradezu auf, dass Miquela, diese künstliche Existenz, die freilich mit den großen Brands wie Diesel und Chanel zusammenarbeitet, gerade vor der eigenen Künstlichkeit zurückschreckt. Täuschend echt im Internet sieht anders aus. Zu offenkundig ist hier der Versuch, Kunstfiguren des Pop Business wie etwa Madonna und Lady Gaga nachzuahmen und sich die exzentrische Natur dieser Talente zu ersparen. Zudem bremst die Rücksicht auf Compliance-Regeln praktisch aller Nationen, in denen die Labels verkaufen wollen, das Unterfangen. Deshalb ist Miquela, die sich natürlich gegen Ungerechtigkeiten aller Art einsetzt und kürzlich ihren ersten Song veröffentlicht hat, auch so lauwarm und langweilig. Ob Transgender-Rechten und “Black Lives Matter”, für die sie wirbt, damit geholfen ist, sei dahingestellt. Die Werbebranche erhofft sich von solchen Initiativen mehr denn je. Aber Künstlichkeit macht noch keine Kunst.

Mehr Texte von Thomas D. Trummer

Mehr Texte von Thomas D. Trummer

Teilen

Teilen